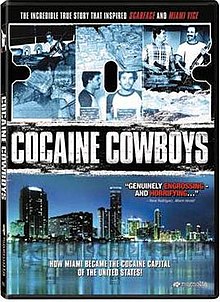

Estos días, Canal Plus está emitiendo un documental facturado en 2006 y que lleva por explícito título Cocaine Cowboys. Se trata de la historia de los violentos años ochenta en Florida, una época que precisamente recuerda al Chicago de los años de la prohibición, la época de los gángsters y de las armas automáticas vaciadas hasta el final en tiroteos salvajes por las calles desprotegidas de la ciudad del viento. Décadas más tarde, en un nuevo contexto de recesión económica en el país, con un alto índice de desempleo, los niveles de criminalidad fueron extrapolados tal cual a latitudes más templadas. El mapa de la droga, con sede neurálgica en las familias del cartel de Medellín, empezaba a reorganizarse. Como antaño el whisky, la cocaína era el nuevo maná y el clan Ochoa focalizó su negocio en tierras yankis en las soleadas palmeras de Miami. Este es el punto de arranque de una película que a una generación que ha crecido con las aventuras de Sonny Crockett y Ricardo Tubbs como la mía le puede impactar sobremanera. Miami Vice sólo fue una tímida postal del ambiente de glamour hortera, puterío y narices deshollinadas que floreció en la primera mitad de los años ochenta. Ni siquiera Tony Montana, una versión excesiva sepultada entre montañas de perico, hace justicia a la realidad. Porque la verdad siempre supera al relato. Aquello fue una guerra a sangre y fuego, con todo lujo de tintes macabros. Pero antes del estallido, los malotes miameros camparon a sus anchas. La policía corrupta o a por uvas. El lujo exhibido sin rubor. El consumo de cocaína disparado hasta contaminarlo todo.

Estos días, Canal Plus está emitiendo un documental facturado en 2006 y que lleva por explícito título Cocaine Cowboys. Se trata de la historia de los violentos años ochenta en Florida, una época que precisamente recuerda al Chicago de los años de la prohibición, la época de los gángsters y de las armas automáticas vaciadas hasta el final en tiroteos salvajes por las calles desprotegidas de la ciudad del viento. Décadas más tarde, en un nuevo contexto de recesión económica en el país, con un alto índice de desempleo, los niveles de criminalidad fueron extrapolados tal cual a latitudes más templadas. El mapa de la droga, con sede neurálgica en las familias del cartel de Medellín, empezaba a reorganizarse. Como antaño el whisky, la cocaína era el nuevo maná y el clan Ochoa focalizó su negocio en tierras yankis en las soleadas palmeras de Miami. Este es el punto de arranque de una película que a una generación que ha crecido con las aventuras de Sonny Crockett y Ricardo Tubbs como la mía le puede impactar sobremanera. Miami Vice sólo fue una tímida postal del ambiente de glamour hortera, puterío y narices deshollinadas que floreció en la primera mitad de los años ochenta. Ni siquiera Tony Montana, una versión excesiva sepultada entre montañas de perico, hace justicia a la realidad. Porque la verdad siempre supera al relato. Aquello fue una guerra a sangre y fuego, con todo lujo de tintes macabros. Pero antes del estallido, los malotes miameros camparon a sus anchas. La policía corrupta o a por uvas. El lujo exhibido sin rubor. El consumo de cocaína disparado hasta contaminarlo todo.Tenemos en el documental acceso a las declaraciones de algunos de los protagonistas de esta historia de excesos tropicales: Jon Roberts, narco hecho así mismo de frondoso bigotón y que en sus años mozos conducía un deportivo cuya matrícula rezaba "narcotraficante". Mickey Munday, el piloto de pelambrera rubia, un auténtico vaquero que, aunque siempre supo mantener el control, no podía decir que no a los favores de las hermanitas colombianas de sus compadres productores de coca. Jorge "Rivi" Ayala, el sicario, el matón, el asesino a sueldo sin escrúpulos de gatillo fácil. Griselda Blanco, la madrina, la dama de la muerte, la capo de la droga, la más mala de todas y todos, una señora de maldad bíblica. Todas criaturas sórdidas pero reales, decadentes pero en tiempos representantes de la sociedad del pelotazo, todas marcadas por el destino.

En 1983, Brian de Palma se acercó ya con su estilo, y con guión de Oliver Stone, a ese paisaje de pata de elefante y cuellos por encima de la chaqueta, de trajes de lino y oros en el pecho, donde también colgaba el frasquito de farlopa, de aston martins y descapotables, de testarossas blancos, de camisas floreadas y gafas de aviador para ir al hipódromo, de refugiados cubanos tras la expulsión del lumpen por Castro, de arsenal escondido en el maletero, de modelos drogadictas, de lavabos de discotecas ocupados por abogados, políticos y mafiosillos, de fardos y fajos, de coca y dólares, mucha coca y muchos más dólares. Pero Cocaine Cowboys no es una película de ficción. Es Miami años 80, una ciudad a todo color. Blanco (droga), rojo (sangre) y verde (pasta).

Un aperitivo...

No hay comentarios:

Publicar un comentario